最近、身近な高齢の方が食事中によくむせるようになったと感じることはありませんか?単なるむせだと思って放置していると、知らないうちに「誤嚥(ごえん)」を繰り返し、誤嚥性肺炎のリスクが高まるといわれています。特に高齢になると、飲み込む力(嚥下機能)が低下し、気付かないうちに食べ物や飲み物が気管に入ってしまうことがあります。こうした嚥下機能の低下を早期に発見するために有効なのが、「嚥下内視鏡検査(VE検査)」です。

今回は、食事中にむせる原因や誤嚥性肺炎の危険性、歯科医院で行う嚥下内視鏡検査の内容について詳しく解説します。

1. 食事中の“むせ”は危険?誤嚥性肺炎とその原因

食事中にむせることが増えてきたら、「誤嚥(ごえん)」のサインかもしれません。誤嚥とは、食べ物や飲み物、唾液が誤って気管に入ってしまうことを指します。特に高齢になると飲み込む力が弱くなり、気づかないうちに誤嚥を繰り返してしまうことがあります。

その結果、誤嚥した食べ物や唾液に含まれる細菌が肺に入り、炎症を起こしてしまうのが「誤嚥性肺炎」です。この肺炎は、通常の肺炎とは異なり、高齢者や飲み込む力が低下している人に多く発症しやすいのが特徴です。放置すると重症化することもあるため、早めの対策が大切です。

以下に、誤嚥の主な原因を解説します。

➀加齢による嚥下機能の低下

年齢とともに喉の筋力が衰え、飲み込む力が弱くなることで誤嚥しやすくなります。

➁神経疾患(脳卒中・パーキンソン病など)

神経系の病気は嚥下機能を低下させるため、食べ物を正しく飲み込むことが難しくなります。

➂口腔機能の低下(歯の喪失・義歯の不適合)

歯が抜けたまま放置していたり、合わない入れ歯を使用していると、食べ物をうまく噛めず誤嚥のリスクが高まります。

④意識低下(認知症や疲労・薬の副作用)

意識がぼんやりしていると食べ物を飲み込むタイミングを逃し、口の中に留まり続けることで、誤嚥の原因となることがあります。

「たまにむせるだけだから大丈夫」と思わず、一度歯科医院で相談し、必要に応じて嚥下内視鏡検査(VE検査)を検討するのもよいでしょう。

2. 歯科医院で受けられる嚥下内視鏡検査(VE検査)とは

嚥下内視鏡検査(VE検査)は、嚥下機能を詳細に評価するための検査方法の一つです。

鼻から内視鏡(細いカメラ)を挿入し、喉の奥の状態をリアルタイムで観察しながら、飲み込みの様子を確認します。

以下に、嚥下内視鏡検査(VE検査)の流れを解説します。

➀準備(問診・説明)

患者さんの食事の様子や、むせる頻度をヒアリングし、検査の流れを説明します。

➁内視鏡の挿入

細い内視鏡を鼻からゆっくり挿入し、喉の奥の状態をモニターで確認します。痛みはほとんどありません。

➂実際の飲み込みの観察

色のついたゼリーや水を飲んでもらい、どのように飲み込んでいるかを確認します。

④結果の説明・対応策の提案

嚥下機能の状態を説明し、必要に応じてリハビリや食事の工夫を提案します。

3. 歯科医院で行う嚥下内視鏡検査(VE検査)のメリットと注意点

以下に、嚥下内視鏡検査(VE検査)のメリットを解説します。

➀誤嚥の有無とタイミングを正確に把握できる

どの段階で食べ物や飲み物が誤って気管に入るのかを詳細に確認し、「とろみをつけるべきか」「どんな食材が飲み込みやすいか」「嚥下訓練が必要か」など、一人ひとりに合った食事やリハビリ方法を選択することができます。

➁無症状の誤嚥(サイレントアスピレーション)を発見できる

むせることなく食べ物が気管に入るケースもあり、これが誤嚥性肺炎の原因になります。

嚥下内視鏡検査(VE検査)ではこの隠れた誤嚥の有無も確認することができます。

➂歯科医院の訪問診療でも受けられる

通院が難しい場合、自宅や介護施設での訪問診療でVE検査を受診することも可能です。

寝たきりの方や介護が必要な方も適切な診断が受けられます。

VE検査は多くのメリットがありますが、いくつかの注意点もあります。具体的な内容を以下に解説します。

➀VE検査では食道の状態は確認できない

内視鏡は喉の奥(咽頭・喉頭)までしか到達しないため、食道の異常が疑われる場合は他の検査も考慮する必要があります。

➁検査時に軽い違和感や不快感を感じることがある

鼻から内視鏡を挿入する際に、鼻腔が敏感な方は、違和感や不快感を感じることがあります。また、内視鏡挿入後に軽い鼻血が出ることがありますが、通常はすぐに止まることがほとんどです。

4. 大阪市鶴見区の歯医者 みどり歯科の訪問診療でできる飲み込み・嚥下治療

摂食嚥下障害とは、食べ物や飲み物を口から胃までスムーズに運ぶ一連の動作に支障が生じる状態を指します。

通常、食べ物の飲み込みは「噛む」「飲み込む」「食道を通じて胃に運ぶ」という複数のプロセスが連携して行われますが、この連携が何らかの原因でうまく機能しなくなると摂食嚥下障害を引き起こします。

大阪市鶴見区の歯医者 みどり歯科では、このような摂食嚥下障害に対して、4つのプロセスで治療・リハビリを行います。

➀スクリーニング検査

むせやすさや飲み込みにくさなど、嚥下障害の可能性があるかを判断するための簡易的な検査です。

➁嚥下内視鏡検査(VE)

食べ物の噛み具合、飲み込みの動作、誤嚥や咽頭残留の有無を詳細に評価します。

➂総合評価

スクリーニングや内視鏡検査の結果をもとに、嚥下機能全体を総合的に分析します。問題がどの段階にあるのか、どのような工夫や治療が必要かを明確化し、最適なリハビリ計画を立てます。

➃リハビリテーション

食べ方や姿勢の工夫、嚥下筋を鍛えるトレーニング、適切な食事内容の提案など、一人ひとりの状態に合わせたアプローチを実施します。

このような検査からリハビリまでを歯医者内ではもちろん、訪問診療でも行っています。

家で寝たきりの方、車椅子の方、病院や施設などに入院・入所中の方など、お口に悩みがあっても我慢している方に、より良い口腔環境を提供できるよう努めています。

食事中にむせることは誤嚥のサインであり、放置すると誤嚥性肺炎の原因になる可能性があります。

嚥下内視鏡検査(VE検査)は、飲み込む力を確認し、誤嚥のリスクを評価するための検査です。

メリットや注意点を理解した上で、必要に応じて受診を検討しましょう。

大阪市鶴見区の歯医者 みどり歯科は、患者さん一人ひとりの症状やご要望を伺いながら診断、治療を行う事を大切にしており、患者さんにとっての「地域のかかりつけ医」を目指しています。

大阪市鶴見区で嚥下内視鏡検査(VE検査)についてご質問、ご不明な点がある方は、お気軽にみどり歯科にご相談ください。

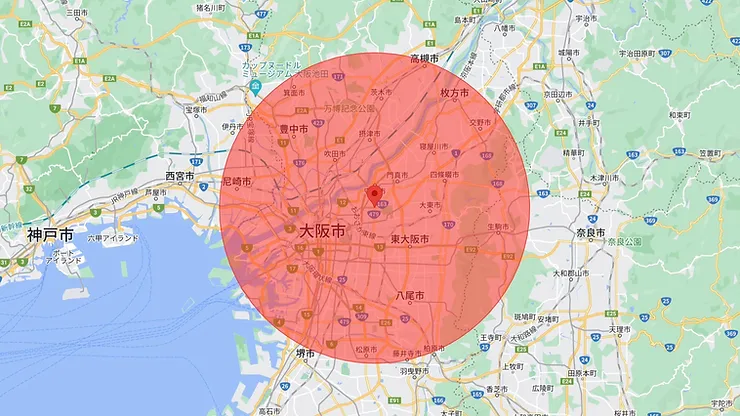

訪問可能エリア

当院より半径16キロ以内が訪問可能エリアとなります。

大阪市全域(北区 都島区 福島区 此花区 中央区 西区 港区 大正区 天王寺区 浪速区 西淀川区 淀川区 東淀川区 東成区 生野区 旭区 城東区 鶴見区 阿倍野区 住之江区 住吉区 東住吉区 平野区 西成区)

東大阪市全域

八尾市全域

門真市全域

守口市全域

摂津市全域

大東市全域

吹田市全域

四條畷市全域

堺市(一部の地域)

松原市(一部の地域)

藤井寺市(一部の地域)

豊中市(一部の地域)

茨木市(一部の地域)

枚方市(一部の地域)

池田市(一部の地域)

柏原市(一部の地域)

藤井寺市(一部の地域)

交野市(一部の地域)

まずはお気軽にお電話にてご相談ください。

監修:みどり歯科

院長 金城 瞬(きんじょう しゅん)

経歴

平成17年 大阪歯科大学卒業

平成18年 大阪市内の4つの歯科医院で歯科統括責任者

令和6年 みどり歯科 開業

学会・所属団体

大阪府歯科医師会

日本歯科医師会

鶴見区歯科医師会

日本糖尿病協会

日本訪問歯科協会